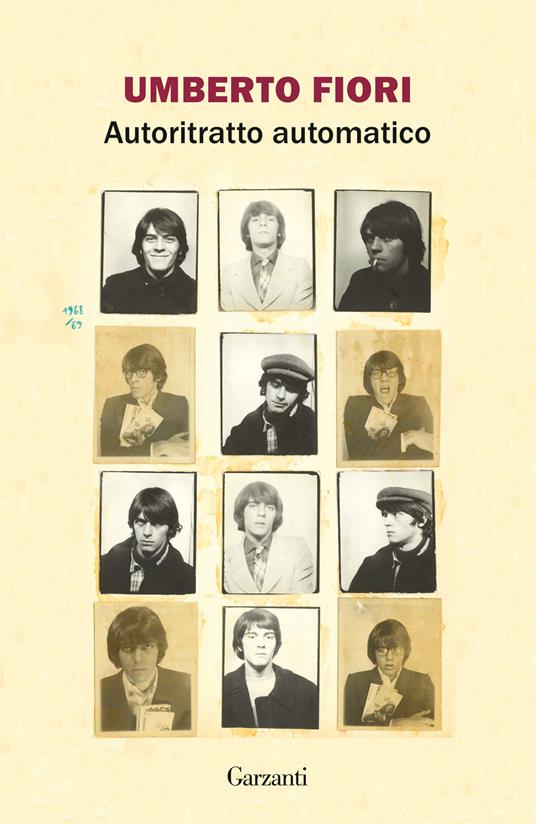

Umberto Fiori, Autoritratto automatico, Garzanti

A partire dal 1968, Umberto Fiori, allora non ancora ventenne, ha collezionato centinaia di foto, che in gran parte lo ritraggono da solo ‒ in alcuni casi in compagnia di figli o amici ‒ scattate all’interno delle cabine per le foto-tessera automatiche, piccoli spazi “dall’aspetto segretamente inquietante”, sono parole sue, nelle quali ancora oggi è possibile imbattersi, soprattutto nelle grandi città, ma che appaiono ormai come reperti fossili di un’epoca definitivamente tramontata. Quelle foto, conservate in due album, hanno dato lo spunto alla raccolta (una raccolta di poesie sull’atto di raccogliere l’immagine replicata di se stesso, insomma) Autoritratto automatico, edita da Garzanti. Nei testi che compongono il libro – a una prima ampia sezione di poesie sul tema (Verso la faccia) fanno seguito un Colloquio tra il Ritratto e un giovane Visitatore e altre sezioni di versi ‒ Fiori considera e analizza l’atto, che si ripete negli anni, di ritrarre la propria figura nelle particolari condizioni che la cabina impone: lo sfondo anonimo, ad esempio, lo spazio esiguo, l’invariabilità dell’inquadratura, ma la possibilità, introdotta con il passare degli anni, di optare per una sola posa o per pose diverse. L’azione, combinata con l’impresa della collezione dei ripetuti rendiconti fotografici, diventa quasi ossessione, alla ricerca forse di una linea di continuità o di uno scarto, di un cedimento del sistema.

“Nel chiuso di quei pochi metri cubi ‒ scrive il poeta nelle pagine di presentazione ‒, in quella luce odontoiatrica, il soggetto si sente minacciato da una strisciante serietà, da una fissità che lo svuota e lo vetrifica”. Dalla latente richiesta di serietà deriva a volte la reazione a mostrarsi in smorfie e buffe pose e la difficoltà a riconoscersi nel prodotto fotografico. La collezione d’altra parte ha inizio in un periodo fatidico della storia dell’occidente, soprattutto per la generazione di cui il poeta fa parte, quando il privato (che l’immagine reiterata di sé sembra esaltare) era di fatto soppiantato dal senso collettivo dell’esistenza. La raccolta di foto è quindi, e con essa la raccolta di versi che ne deriva, anche un modo di leggere la storia individuale all’interno di una storia più ampia, familiare e sociale (il taglio di capelli, l’abbigliamento, l’atteggiamento), se non proprio al cospetto del flusso impetuoso della Storia.

Fiori agisce con puntualità chirurgica, come sempre accade nei suoi versi rigorosamente nitidi: seziona e mette a fuoco la situazione, riuscendo a consegnare la più personale delle vicende ‒ quella cioè di fotografare se stesso e di collezionare le immagini del proprio volto ‒ a una condizione in fondo collettiva, che pone domande che riguardano tutti e in cui tutti, è il caso di dire, possono riconoscersi, in particolare coloro che hanno vissuto un pezzo abbondante della propria vita in epoca pre-selfie: “Scorre la tenda grigia. / Ruota il sedile. Sparisce la banconota. // Anno per anno, nel buio di là dal vetro, / torna il miraggio dell’identità”. È in gioco insomma, in questo rituale privato e ossessivo, anche qualcosa che ci riguarda: il rapporto con l’identità personale e la nostra stessa immagine; una riflessione sul tempo e in particolare sul tempo che ci trascorre addosso, modificando le nostre fattezze e alimentando qualche dubbio su cosa veramente siamo e su quello che veramente siamo stati; il nostro rapporto con l’ambiente e il mondo esterno, solitamente uno dei tratti caratterizzanti le foto, ma che in questo caso sviluppa un prodotto asettico, essendo lo sfondo anonimo e privo di elementi distinguibili. Nella poesia Qui è chiaro come la foto-tessera automatica non dia scampo e ci ponga, senza rimedio, di fronte a noi stessi, alla nostra immobile, precaria pochezza: “Nelle foto normali / uno fa sempre qualcosa: si tuffa in mare, / alza un bicchiere, saluta dal finestrino, / scende le scale, sventola una racchetta, / si rotola nell’erba. / Qui, si presenta / nudo e fermo / senza cielo né terra, senza gambe. // Così si sporge / dalla mela / il verme”.

La poesia di Umberto Fiori nasce sempre da “una mania, una fissazione”, come il poeta confessa nella poesia Movente, dall’accumulo, diremmo, proprio del collezionista. È il suo modo di orientare lo sguardo, di isolare le immagini nel caotico succedere dell’esistenza, di offrire un senso alla perdurante inconcludenza della realtà. Autoritratto automatico e scrittura poetica finiscono per avere motivazioni comuni e più di un grado di parentela: “L’ispirazione / io non so cosa sia. / Me, quello che mi spinge / è sempre una mania, una fissazione. // Nel marasma del mondo, a un certo punto, / qualcosa si presenta”.

“È inevitabile ‒ afferma Fiori nel Colloquio a centro libro ‒ che, a chi se la trova di fronte, la mia collezione faccia l’effetto di una spropositata operazione narcisistica”. E tutto questo può generare imbarazzo, “l’imbarazzo dell’apparire”: “c’è qualcosa di osceno di vergognoso nella reiterata esibizione della propria faccia”. Il Visitatore (che sembra confondersi con la figura di un se stesso da giovane) fa notare che nelle prime raccolte l’io del poeta era quasi del tutto assente, spesso sostituito da un noi. “Questi album ‒ confessa il Ritratto ‒ sono sgabuzzini dove ho ammucchiato la spazzatura dell’ego per cercare di liberarmene. Una specie di discarica della «personalità», dell’identità”.

Le poesie di Autoritratto automatico sono dunque una sorta di indagine su se stesso, o meglio su come il se stesso di ognuno di noi porti impressi nel volto e nell’espressione i cambiamenti non solo fisici, ma anche quelli determinati dal nostro rapporto con il mondo e con il tempo che passa. Non è un caso che la terza sezione del libro (Altre poesie), non più dedicata alla collezione di autoritratti, si apra con i versi di Misure, in cui si legge: “Me l’avevano detto. / Uno fatica a crederci, ma invece / funziona, il tempo. / Vedi? Non sono più un bambino piccolo. // Eppure solo ora sento che tutto / ‒ fuori e dentro, nell’aria / e nella testa, per strada e nelle ossa ‒ / è più grande di me”.

In fondo gli autoritratti di Umberto Fiori, i volti che vi sono rappresentati, parlano di come siamo sempre sfuggenti a noi stessi, sempre assenti. “Essere sempre lì, e sempre mancare”, questo ci dicono.

Pubblicato su Succedeoggi.it